砰!砰!砰!

1927年8月1日凌晨2时,连续三声枪响,南昌城内各处起义军应声而起。揭开了中国共产党独立领导武装斗争和创建革命军队的序幕。

随后,22000余人的起义队伍南下,计划“先得潮、汕、海陆丰,建立工农政权,后取广州,再举北伐!”

刚刚诞生的队伍信心满满,谁也没有料到,仅仅一个多月后,在敌人的疯狂反扑下,他们险些夭折——主力部队损失殆尽,朱德领导的“断后”部队成了四面楚歌的孤军。

前进还是撤退?放弃还是坚持?留下还是离开?每个人都面临选择。

南昌起义失败后,最终有八百余人的队伍上了井冈山。他们保存住的革命火种,从此再未熄灭。

“党要我怎么干就怎么干”

1927年10月初,拂晓,浓雾笼罩了一切。

朱德率三千人据守三河坝,和国民党钱大钧部的两万大军已经血战了三昼夜。数天前,南昌起义的部队在这里分兵:周恩来、贺龙等率领主力向潮州、汕头进发;朱德率部据守三河坝,掩护主力南下。

兵力悬殊,但朱德部决死一战,生生把潮水一样的敌人挡了三天。阻击任务完成,部队撤离,南下追赶主力。

可他们迎面遇到的,是从潮汕突围出来的仅剩几百人的起义军——南下的主力部队在敌人的围追堵截下已被各个击破,起义领导人失散,下落不明。轰轰烈烈的南昌起义失败了。

犹如冷水兜头泼下,断后部队再也没有和主力会师的机会,他们已成南昌起义部队最后的孤军。

此时,距南昌城的胜利刚过去两个月,起义军所有的运气仿佛消失殆尽了——

8月5日,两万三千人的起义军离开南昌南下,准备夺取广州,重建广东革命根据地,然后再举行北伐战争。

第二天,部队刚离开南昌,打先锋的蔡廷锴就率部“叛逃”,一下子带走了6000人。

在南昌起义的领导人中,蔡廷锴地位特殊,他并非共产党员,对共产党也并不了解。因为与叶挺私交甚厚,种种机缘巧合下参与南昌起义。事起仓促,虽然身在南昌起义领导人之列,蔡廷锴的打算却是“待机定进退”。

蔡廷锴成名于北伐,参加南昌起义却转而投身蒋介石,后来参与“围剿”红军甚为出力。“一二八事变”中,蔡廷锴率十九路军抗击日寇,打出了中国军人的血性。再后来蔡廷锴又举事反蒋,被蒋击败后无兵无权,最后以反蒋联共的民主人士身份,参加了新中国的政协会议。

蔡廷锴在政治上的反复变化,其实不单单是他个人的问题,而是他所代表的民族资产阶级的两面性。在革命处于低潮的情况下,要他们坚定跟着共产党人走,是无法办到的。

其实,南昌起义的领导人中,不光蔡廷锴不是共产党员,当时的起义军总指挥贺龙也还没有入党。

贺龙青年时“两把菜刀闹革命”,1914年参加了孙中山领导的革命党,以两把菜刀起家,组织起一支农民革命武装。这支武装在军阀林立的旧社会,屡遭失败,几经起落,在贺龙的坚强领导下,逐渐发展壮大,在讨袁护国和护法战争中屡建战功。到1927年,贺龙已是第二十军军长。

仗越打越多,官越做越大,贺龙却越来越迷茫。“清朝倒了,袁世凯死了,全国还是一片乱糟糟。大小军阀各占一方。”“我走的路子对么?”贺龙问身边的参谋。

参谋刘达武回答:“你常讲要为受苦人打天下,谁能说路子不对?不过打来打去,还没有打出天下来,你也在摸夜路呀。”

“摸夜路”的贺龙,在共产党人身上看到了光。1959年1月,贺龙在八一南昌起义纪念馆参观时回忆说:“1927年7月底,汪精卫决定在庐山召开反共军事会议。当时只有两种选择,要么上庐山,要么去南昌。我主意已定,就是跟共产党走。这时敌人来拉拢我,送来金条银洋。我对他们说,国民党我不入,要入党,就参加共产党。”

7月28日,贺龙见到了前来领导南昌起义的中共前敌委员会书记周恩来。听了周恩来关于起义的基本计划后,贺龙说:“我完全听共产党的命令,党要我怎么干就怎么干!”

周恩来满意地点头说:“共产党对你下达的第一个命令,就是党的前委委任你为起义军总指挥。”

在天空最为黑暗,共产党人最为困难的时候,共产党找到了贺龙,贺龙也找到了共产党。起义部队南下途中,由周逸群、谭平山介绍,贺龙加入了共产党。

入党第二天,贺龙向官兵宣布:“昨天晚上我入党了。过去我们所作所为,无非就是打富济贫,扶弱抑强,替老百姓平冤出气,但干不出什么大名堂。现在我知道,共产党的共产主义就是为了消灭人吃人、人剥削人、人压迫人的万恶社会,进而建立共产主义的美好社会。大家要明确这个远大目标,加入到中国共产党里来。如果大家愿意入党,我来当介绍人。”

没想到,年轻的共产党和这位新党员,很快遭遇了严酷现实的考验。

由于敌人力量过于强大,再加上战略战术的失误等种种原因,南下的起义军最后遭至失败。

10月2日,南昌起义的领导机关一行几百人,到达了普宁县的流沙镇。第二天,叶挺和贺龙分别带着为数不多的部队赶到了这里。中共前敌委员会在路旁的一座小庙召开了紧急会议。这是南昌起义领导机关的最后一次会议,实际上也是失败情况下的善后会议。

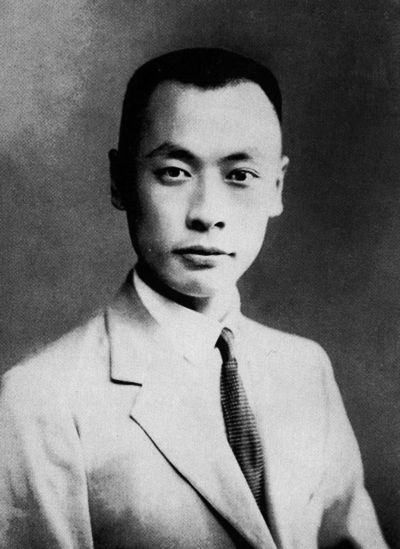

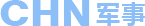

贺龙

“我要卷土重来”

流沙会议召开时,南下的起义部队仅剩一千余人。

据当时刚刚加入共产党的郭沫若回忆,周恩来此时是被人用担架抬到会场的,正发着高烧。“脸色显得碧青。他首先把打了败仗的原因,简单地检讨了一下。第一是我们的战术错误,我们的情报太疏忽,我们太把敌人轻视了。其次是在行军的途中,对军队的政治工作懈怠了。再次是我们的民众工作犯了极大的错误。”

此时,周恩来对南昌起义失败的教训已经有了非常深刻的认识,特别是对军队的政治工作。南昌起义的主力中,贺龙任军长的第二十军和叶挺率领的第十一军第二十四师及叶挺独立团扩编后的第四军第二十五师,乃至蔡廷锴的第十一军第十师,都是久经战阵的军队,战斗力不可谓不强。然而在南下途中,有的可以轻易脱离起义部队,有的成建制投降,有的一战击溃、走走散散……归根到底,是这支部队还没有完成脱胎换骨的改造。

最初单独领导军队的共产党人,吃了这次大亏,在“十分痛心”之后,痛定思痛,也总结出了重要的经验。加强共产党对军队的绝对领导,将支部建在连上,以党的组织不是以长官个人掌握部队等,可以说都是由这类教训而引发出来。

周恩来又讲了前委已经大体商定了善后的办法:“武装人员应尽量收集整顿,向海陆丰撤退……非武装的人员愿留的留,不愿留的就地分散……分别向海口撤退,再分头赴香港或上海。”

叶挺的心情同样沉重。在周恩来简单地报告完后,他接着说:“到了今天,只好当流寇,还有什么好说!”

贺龙则坚定地说:“我不甘心,我要干到底。就让我回湘西,我要卷土重来。”

还有人没来得及表态,村外山头上发现了敌人尖兵。

会议匆匆散了,起义领导机关分散突围。

此时,周恩来发烧已至40度,由担架抬着走在队伍后面。

离开流沙刚走了不远,突然路边枪声大作,国民党军从起义军队伍中间冲了过来,一下子把部队打乱。由于新败之余,士气大受影响,“兵败如山倒”。

聂荣臻事后回忆当时的场面说:“敌人袭来,在流沙附近打响以后,部队很乱。二十四师撤下的部队,与革委会的人混在一起,各单位插得稀烂,一个建制的部队也找不到……真是一片混乱。在这种情况下,我和叶挺始终跟着恩来同志。”

这时,周恩来仍在发高烧,连稀粥都不能喝。在昏迷状态下,他还在嘴里喊着:“冲啊!冲啊!”

队伍被敌人冲散,连给周恩来抬担架的人也跑了。叶挺和聂荣臻临时抬起担架。他们仨只有一把小手枪,连自卫能力都没有。是中共汕头市委书记、周恩来老朋友杨石魂找来了一艘船。聂荣臻回忆:那条船,实在太小。恩来、叶挺、我和杨石魂,再加上船工,把小船挤得满满的。我用绳子把自己拴在桅杆上,以免被晃到海里去。在茫茫大海中颠簸了两天一夜,好容易才到了香港。

到了香港后,杨石魂马上派人把周恩来背去治疗。叶挺、聂荣臻经过一番周折,终于找到了广东省委。此后,二人又参加了广州起义的领导工作。

刘伯承、贺龙、林伯渠和彭湃夫妇则一同转移到陆丰县。到了那里,彭湃找到了自己领导的农军部队,就留在那里斗争,同时派人送刘伯承、贺龙、林伯渠和自己怀孕的夫人许玉庆从神泉港乘船到香港。刘、贺、林三人。再从那里转赴上海找中共中央。

“中共五老”之一的吴玉章与部队失散,几经辗转也到了香港,转至上海。

在中央安排下,刘伯承、林伯渠、吴玉章等先后到苏联学习。刘伯承于1930年回国,后来到中央苏区,担任了红军总参谋长之职。吴玉章长期在苏联和西欧工作,抗日战争初期回国。林伯渠则在上世纪30年代初回到中央苏区,又干起了老本行,主管中央苏区的财政,跟随红军长征到陕北。

贺龙到达上海后,中央原本也是安排他去苏联学习,可是他的态度一如在流沙会议上的表态:“我不甘心……我要卷土重来”,坚决要求回湘西老家再拉武装。

中央政治局委员李维汉代表党中央,前去同他进行了一次长谈,据李维汉后来在回忆录中记述:“他表示不愿意去莫斯科,要回湘西。我说,你怎么能回到湘西呢?武汉和长江你很难过去。他说,只要过了武汉,走水上、陆路到湘西,我什么问题也没有,以前凡是打我的旗帜的,就不会遭到强盗抢劫。他还说,我会很保险,你不要管,我只要出了武汉就行。”

翌年春天,在地下党的护送下,贺龙通过了桂系军阀严密控制的武汉,接着自己返回了湘西桑植家乡,马上通过旧关系拉起了几千人的武装,又打出了一个“工农革命军第四军”的旗号,开辟了著名的湘鄂西苏区,成为全国几大红色根据地之一。这是后话。

在南昌起义领导机关“胜利大逃亡”的同时,在粤北山区艰难跋涉着的一支不足千人的队伍,即奉命完成阻击任务的断后部队。

南下部队被打散、起义领导人失散的暗夜里,浑天黑水疾风泣雨,凄惨无比。孤立无援的断后部队,最后一星南昌起义的火种,面临的是比主力部队还要绝望的处境。

这支队伍的带路人,就是朱德。

朱德

“我要坚持到底”

朱德,人民军队的主要缔造者和领导人之一、深受爱戴的总司令。而在三河坝之前,他都不在党和军队的核心领导之列。

甚至连入党的过程,朱德也经历了一波三折。

朱德毕业于云南陆军讲武堂,参加了辛亥革命武装起义、讨袁战争、护法战争等,在旧军队中资历甚深,1917年时就已经是少将旅长。

1921年,中国共产党成立时,朱德还是云南陆军宪兵司令部司令官,云南省警务处长兼省会警察厅长。

在十月革命和五四运动的影响下,朱德逐渐接受马克思主义。早已衣食无忧、享受高官厚禄的朱德,拒绝了滇军老友、军阀杨森的热情邀约,拒绝了军阀师长的高位,决意去找中国共产党。

朱德先到北京,想拜会李大钊。不巧,李大钊不在北京。朱德转而赴上海,找到了另一位著名的中共领导人——陈独秀,申请加入中国共产党。

没想到,陈独秀拒绝了朱德的入党申请。陈独秀认为朱德还不了解中国共产党,党也不了解出身旧军阀的朱德。

碰壁之后,朱德很沮丧。他后来回忆说,“我感到绝望、混乱。我的一只脚还站在旧秩序中,另一只脚却不能在新秩序中找到立足之地。”

短暂的伤感过后,朱德打听到中国共产党有旅欧支部。在国内千里迢迢的入党之路遇阻,朱德决定万里迢迢去欧洲寻找党组织。朱德先到法国,又到德国,终于在柏林圆梦入党。

朱德入党后在柏林学习,不久被驱逐出境,他又转至苏联学习。1927年回国参加了南昌起义。

南昌起义,朱德也只是一个配角。

不论是起义之前还是起义进行中,组织指挥起义的核心领导成员中都没有朱德。南昌起义总指挥前委书记周恩来,前委委员里面有张国焘、李立三、叶挺、贺龙、刘伯承、聂荣臻,甚至郭沫若都是前委委员,朱德却不是。

起义的当天晚上,前敌委员会分派给朱德的任务,是用宴请、打牌和闲谈的方式,拖住滇军的两个团长,保证起义顺利进行。陈毅后来回忆说,朱德在南昌暴动的时候,地位并不重要,也没有人听他的话,大家只不过尊重他是个老同志罢了。

朱德在起义中没有基本部队。起义军主力十一军辖八个团,由叶挺指挥。二十军辖六个团,是贺龙部队。朱德率领参加起义的,只有军官教育团三个连和南昌公安局两个保安队,五百人不到,只能算一个营。所以南昌起义计划中分配给朱德的任务,只是“加强在敌军中的工作,了解南昌敌军动态”。起义后另成立第九军,朱德被任命为副军长。第九军当时就是个空架子,没有军长,也没有战斗部队,原是想争取部分滇军加入到这支队伍中来,但未获结果。

起义部队南下,当时滇军遍布江西。为利用旧谊使滇军让路,朱德又负责起先遣任务。他后来回忆说:“我自南昌出发,就走在前头,做政治工作,宣传工作,找寻粮食,……和我在一起的有彭湃、恽代英、郭沫若,我们只带了两连人,有一些学生,一路宣传一路走,又是政治队,又是先遣支队,又是粮秣队。”

周恩来后来谈朱德在南昌起义中的作用,称他“是一个很好的参谋和向导”。南昌起义之时和起义后一段时间内,朱德的作用确实有限。

朱德真正发挥作用,是在这支部队面临失败的时候。

主力南下作战损失殆尽,领导人失散,南昌起义留下的这点革命火种奄奄一息。这真是一个异常严峻的时刻。没有基本队伍、说话没人听的朱德,接过了这个几乎没有人再抱有希望的烂摊子。

朱德率领的这支断后队伍,是十一军二十五师和九军教育团,共计四千余人。三天三夜的阻击伤亡很大,撤出三河坝时剩两千多人。本想去寻找主力,路遇溃败下来的二十军教导团参谋长周邦采率领的二百余人,方知起义军主力已在潮汕地区失败,起义诸领导人都已经分散隐蔽分头撤离了。

陈毅回忆当时朱德所面临的状况:“当时是人心涣散,士无斗志,很多人受不了这种失败的考验,受不了这种艰苦的考验,不辞而别了。像七十三团这样坚强、这样有光荣传统的队伍,都无力进行战斗了。连土豪劣绅的乡团都可以缴我们的枪,谁也没有心思打仗”“完蛋了!二十军和二十一军都失败了”。

更严重的是,一些从南边跑来的官兵讲:“主力都散了,我们还在这儿干什么?我们也散伙算了。”还有人认为,资产阶级再度出卖了革命,而且与封建地主和帝国主义联成一气,势力大得无法抵抗,因而指责继续进行革命斗争是不折不扣的冒险主义。

这些情绪极大动摇了军心。

朱德不得不在行军途中,不断与他们辩论:“我们还有人,还有枪。有人,有枪就有办法。”

队伍勉强没有散。

局面困难且严峻。在三河坝完成阻击任务时,真正是朱德带出来的九军人员已经没有几个人了。这支孤军与上级的联系全部中断,四面又都是敌人,自己也损兵过半,思想上组织上都相当混乱。

朱德就是在这个非常时刻,面对这支并非十分信服自己的队伍,表现出了坚强的领导能力。

在饶平以北的全德学校,朱德主持召开了一次会议,20余名排以上干部参会。

“我拒绝向军阀主义投降,我已经选定了人民革命的道路,我要坚持到底。” 这位蓄着长髯的革命人率先表明自己的态度。“只要还有一个人和我留下来,我就继续战斗;就是这个人也开了小差,我敢说,我还能发动另外的人。”

他鼓励大家说:“你们许多人是参加过北伐的,打过许多胜仗。不要因为我们一时受了挫折就灰心丧气。胜败乃兵家常事,不要悲观。我们要经得起胜利的考验,也要经得起失败的考验。主力失利了,我们吃了败仗,但革命没有完。留得青山在,不怕没柴烧。我们要保留南昌起义的革命种子,要把实力保存下来!”

“起义军虽然失败了,但是‘八一’起义这面旗帜不能丢,武装斗争的道路一定要走下去。我是共产党员,我有责任把‘八一’南昌起义的革命种子保留下来,决心担起革命重担,有信心把这支革命队伍带出敌人的包围圈。”

原本低着头的人,都抬头望过来。朱德继续说:“我们一定要团结起来,把革命干到底!”

朱德异乎寻常的坚定执着,为困境中的队伍指明了出路。他提出,隐蔽北上,穿山西进,去湘南。

茫然四顾的人们听了朱德的话。

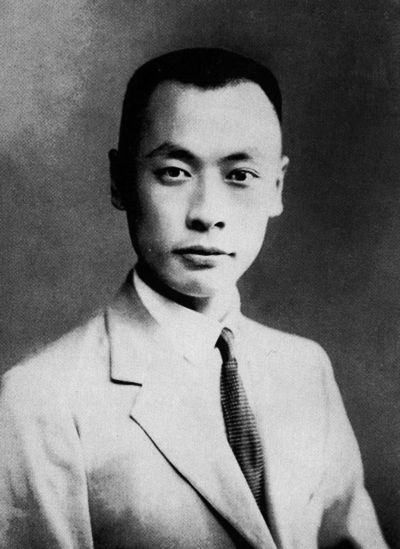

陈毅

“要革命的跟我走!”

陈毅是第七十三团政治指导员,他第一个站出来支持了朱德。

南昌起义那天,陈毅在武汉,公开职务是第二方面军教导团准尉文书,实际上是该团中共党团的负责人。几天后,他随教导团东征。在九江,教导团被张发奎派部队包围,说要“清理”共产党人。陈毅这才得知共产党在南昌举行了起义。他毅然决然脱离教导团星夜向南昌赶。他在汉口与好友辞行时说:“以前清朝政府骂孙中山是土匪,现在国民党又骂我们是土匪。好!我偏要去当这个‘土匪’!”

路上,听老百姓说起义军南下了,陈毅便沿路追赶,终于在8月21日追上了南下起义队伍。陈毅与周恩来以前就十分熟悉。二人相见,陈毅还没来得及开口,周恩来便惊奇地问:“你在武汉怎么跑到这里来了?”

七十三团没有指导员,周恩来便把这个职务派给了陈毅。陈毅在法国勤工俭学时和周恩来是同学,那时候就参与了共产主义小组的活动,1923年正式入党。论资历,这个职务不算高,周恩来也有些抱歉地对陈毅说“别嫌小”。

陈毅爽快地说:“只要拿武装我就干。”

8个字,当时当刻,说出了多少大革命失败后共产党人的心声,饱受摧残的共产党人拿起武装,心中充满无限希望,即使前路崎岖,即使疾风骤雨,点点火光不会熄灭。

短暂的休整后,队伍按照朱德的指挥,向湘南行进。

危机仍在。

队伍一路走到10月,没有装备、没有粮食、没有药品、没有弹药、没有给养,没有上级,更没有头绪。挫败、迷茫、失望……整个队伍依然看不到未来。

当时已近深秋,官兵仍然穿着单衣,有的甚至还穿着南昌起义时的短裤,打着赤脚,连草鞋都没有。同上级党委的联系没有恢复,饥寒交迫,疾病流行。缺乏医疗设备和药品,伤病员得不到治疗。部队的枪支弹药无法补充,人也很疲乏,战斗力越来越弱。杨至成上将后来回忆当时队伍的情况时说:“每个人都考虑着同样的问题:现在部队失败了,到处都是敌人,我们这一支孤军,一无给养,二无援兵,应当怎样办?该走到哪里去?”

有人跟着走,也有人选择离队,其中不乏一些高级领导干部。有的先辞后别,有的不告而别。一路走,一路散,加上战争折损,2500余人的队伍,仅剩下约1千人。

10月中旬,队伍抵达闽赣边界石经岭附近的隘口,国民党军的一个师紧追至此,并以两个团的兵力发起猛攻。

起义军余部仓促应战。

在有些人面对敌人,慌张得手足无措时,朱德亲自率领几个警卫员,从长满了灌木和荆棘的悬崖峭壁往上攀登。

粟裕回忆,朱德出其不意地在敌侧后方发起进攻。他用自己的冷静与勇猛,为这支队伍做出了表率。

大家怀着胜利的喜悦,通过由朱德亲自杀开的这条血路时。他威武地站在一块断壁上,手里掂着驳壳枪,挥舞着手臂,指挥后续部队通过隘口。在很多人的记忆里,他的身影被阳光镀上了一层金光。

但局面不会因一两场战斗而改变。情况仍在继续下滑。

10月下旬,部队抵达江西安远县的天心圩。此时,毛泽东率领的秋收起义的部队到达了罗霄山脉中段井冈山的茨坪,开创了中国共产党领导下的第一个农村革命根据地。

然而,此时朱德的部队还不知道红色的井冈山,饥饿、疲惫、病痛、战斗一刻不停地缠绕着他们。到达天心圩,也是这支南昌起义仅存的火种最岌岌可危的时候。后来中央接到报告,里面写过关于南昌起义部队的窘境——师以上军事干部只剩下朱德一人,团级军事干部只剩下七十三团参谋长王尔琢,政工干部只剩下陈毅。

领导干部如此,下面更难控制。营长、连长们结着伙走,还有的把自己的部队拉走,带一个排、一个连公开离队。剩下来的便要求分散活动。林彪带着几个黄埔四期毕业的连长找陈毅,说:现在部队不行了,一碰就垮。与其等部队垮了当俘虏,不如现在穿便衣,到上海另外去搞。

当时的局面,如林彪所想的不在少数,很多地位比他高,且不打招呼就离队的人亦有不少。很多走掉的人倒不是就此放弃了革命,而是去上海或香港“另外去搞”。但是对眼前的这支行将溃散的队伍,他们已经没有信心了。

在天心圩的军人大会上,朱德镇定地说:“大家知道,大革命失败了,我们的起义军也失败了!但是我们还是要革命的。同志们要革命的跟我走,不革命的可以回家,不勉强!”

他还说:“1927年的革命好比1905年的俄国革命。俄国在1905年革命失败后,是黑暗的,但黑暗是暂时的。1917年俄国革命就成功了……中国也会有个‘1917年’的。”

队伍中没有几个人知道1905年的俄国革命。不知道也没有关系。从朱德那铿锵有力、掷地有声的话语中,人们真切感受到了他心中对革命那股不可抑制的激情与信心。

朱德胸中的信心与激情像火焰一般传播给了剩下来的官兵。

朱德后来能成为人民军队三任总司令——工农红军总司令、八路军总司令、人民解放军总司令,奠基的一举就在于此刻的振臂一呼。

许多年以后,萧克将军回忆说,朱德在部队中有很高的威信,部队对朱德带点神秘式的信仰。

这种“很高的威信”和“带点神秘式的信仰”,不仅来源于中央军委一纸简单的任命,也不仅来源于红军将士在军纪约束下的服从。

在困难无望的时刻表现出磐石一般的革命意志,在生死一线的时刻一马当先杀出血路,从此之后,朱德成为这支队伍无可争议的领袖。

朱德讲完后,陈毅也上去讲:“一个真正的革命者,不仅经得住胜利的考验,也要经得住失败的考验,能做失败时的英雄。”

王尔琢则蓄起了胡子,他向大家发誓:“革命不成功,坚决不剃须!”

在那个特殊的历史环境下,见过王尔琢的人都会留下极其深刻的印象。这位年纪只有二十几岁的军官,却是满脸胡须,长发披肩,颇有点像今天那些浪漫派的诗人画家。那时的人们都没有想到中国的民主革命以后要经过二十多年的曲折奋斗才最终能得到胜利,还多是“速胜论”者,王尔琢仅仅几个月不剃须发就已经如此,如果再坚持下去若干年实在是难以想象。

王尔琢毕业于黄埔第一期,很受那些担任营长、连长的黄埔三、四期的同学们敬重。当师、团两级军官都差不多离开后,他在部队里是资格最老、地位最高的“本地户”,朱德、陈毅都是刚到不久的“外来户”,王尔琢一言一行有举足轻重的作用。王尔琢以黄埔老大哥的身份找军官们谈话,要大家认真服从朱德的领导。他本人也认真听从朱德的命令,诚心诚意地当军事上的副手。

一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮。可以说,朱德能够掌握住这支部队,陈毅和王尔琢就是他的左右手。后来上了井冈山后,朱德与王尔琢的个人感情也很深厚。朱德当军长,王尔琢是军参谋长兼主力团二十八团的团长。只可惜天不假年,井冈山时期,王尔琢规劝叛变的属下,遭叛徒枪杀。

王尔琢牺牲后,朱德最为悲痛。毛泽东也曾写下这样一副挽联:

一哭尔琢,二哭尔琢,尔琢今已矣!留却重任谁承受?

生为阶级,死为阶级,阶级后如何?得到胜利方始休!

在天心圩,还是有人选择了离开,“一共走了三百多名军官和士兵”。但更多的人选择了留下。从此,起义军千里转战迎来新起点。

陈毅后来说,朱德讲了两条政治纲领:一是共产主义必然胜利,二是革命必须自愿。这两条纲领成为后来革命军队政治宣传工作的基础。

选择留下来的八百人,是符合这两条纲领的八百人,也就是最坚定的革命者。

艰难困苦,玉汝于成。《中国人民解放军战史》评价说,这支队伍在极端困难的情况下能够保存下来,朱德、陈毅为中国革命事业做出了重大贡献。

陈毅则说:“朱总司令在最黑暗的日子里,在群众情绪低到零度、灰心丧气的时候,指出了光明的前途,这是总司令的伟大。”

上世纪五十年代,朱德直面回答了当时做出决定的理由:当时我所讲的,并不是我个人独到的见解,而是革命的经验。在当时的情况下,需要用马克思列宁主义来分析革命形势,指出革命是有前途的、有出路的,只有这样,才能坚定大家的革命意志。部队要巩固,就要经常在部队中进行马克思主义的政治思想工作,最基本的是要依靠党的组织。

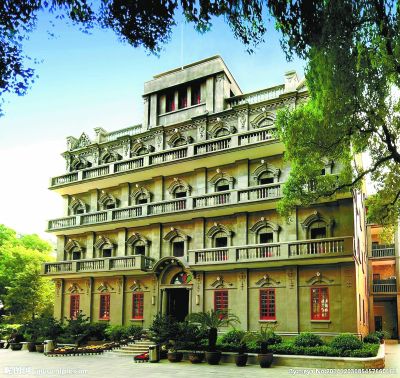

南昌起义指挥部旧址

坚不可摧的钢铁部队

10月底,起义军从信丰到达赣粤边境的大庾镇时,有利形势出现了:国民党新军阀各派之间的矛盾激化了,爆发了粤系、桂系、湘系军阀的混战。他们忙于互相争夺,不得不暂时放松了对起义军的追击。

朱德、陈毅便利用这个有利时机,领导部队适时地进行了一次整编。

部队被编为一个纵队,朱德任司令员,陈毅任纵队政治指导员,王尔琢为参谋长,部队一共800人,这就是全部家当。这支部队后来成为中国人民解放军建军的重要基础,战斗力的核心。蒋介石兵败大陆,其军事力量主要被歼于东北战场和华东战场。指挥辽沈战役的林彪,指挥淮海战役的粟裕、陈毅,都是当年天心圩留下来的800人之一。

整顿最先开展的工作是重新登记部队里的党团员,800人的队伍里,有约五六十名党团员。粟裕回忆:当时部队党员人数不到群众的十分之一。那时候我们还不懂得应该将支部建到连上,但实行了把一部分党员分配到各个连队中去,从而加强了党在基层的工作。

这与三湾改编中提出的将支部建到连上有异曲同工之处。一些人认为,叶挺、贺龙等部队在三大起义中被逐次击溃,缺乏党对军队的绝对领导是其中主因。而将党员分散下去,才可以真正到战士中去,了解部队最真实的动向。

整顿过程中,中等个头,体格健壮的朱德,也身穿灰里透白的军服,脚穿着草鞋,像是一位地地道道的农民,有马不骑,扛着枪、背着背包,与战士大锅吃饭,见人就谈革命前途、革命方法。

陈毅对当时的回忆是“我们于是便开会,讲道理,传达朱总司令的意见。部队看到了光明,情绪稳定了。”后来,朱德说:“部队要巩固,就要经常在部队中进行马克思列宁主义的政治思想工作,最基本的是要依靠党的组织。把党的组织加以整顿以后,又发展了一批党员,就依靠他们去巩固队伍。”

朱德主持召开了一次全体军人大会。

衣衫褴褛、面黄肌瘦的官兵,每个人的子弹袋早就瘪了。面对着他们,朱德说:“同志们,我原来是想有两百个人能同生共死,就能胜利;现在我们有好几百人,我完全相信,任何帝国主义和军阀都不能消灭我们!”

一如往常,朱德分析了蒋桂混战后的局势和这支部队的前途,并强调保存这支革命有生力量,就应该依靠农民群众开展斗争。

朱德回忆:“我们占领了江西西南部的坞城,号召农民和钨矿工人志愿参军。北伐时,原铁军第四军在这里还留下一个运输站,存有几百套被服和其他军需品。站上负责人把物资交给我们,而且加入了我们的队伍,还有几百名工人和农民参了军。”

这支已经不成建制的部队顺势整编,目的是便于指挥作战。当时,部队已经七零八落,不成建制,军、师、团都成了空架子。整编中,部队化为一个纵队,分为七个步兵连和一个迫击炮连、一个重机枪连,改名为工农革命军。

为了缩小目标,便于隐蔽,部队打着国民党旗号,使用“国民革命军第五纵队”番号。朱德对外化名王楷,指导员陈毅,参谋长王尔琢。

经过整编,部队仿若涅槃重生。虽然从人数上只有从饶平出发时的三分之一,但这是大浪淘沙保留下来的精华,是不灭的火种。朱德非常自豪地说:“我们的队伍经过千锤百炼,现在已经成为一支坚不可摧的钢铁部队。”

也正是他一次次在危急关头,义无反顾地站出来,坚定的理想信念和极大的历史自觉性,让更多官兵愿意追随他的选择。

经过赣南的“大庾整编”,南昌起义军的余部800余人在朱德、陈毅、王尔琢的率领下又恢复了勃勃生机。正所谓“野火烧不尽,春风吹又生”,留下的这支革命火种碰到适当的气候,又会燃成熊熊烈火。

铁流上井冈

时间进行到1927年11月,朱德率部转战湘、粤、赣交界的崇义,第一次听到毛泽东率领秋收起义部队在井冈山建立根据地的消息。

此时,朱德、陈毅都没有见过这个“毛委员”,可是毛泽东“湖南农王”的大名在中国共产党人中还可以说是如雷贯耳,听到他的消息自然十分兴奋。恰好,毛泽东的三弟毛泽覃就在队伍中。

毛泽覃比毛泽东小12岁,13岁时就跟着毛泽东到长沙读书。当时正是五四狂潮汹涌澎湃,新思想、新文化向旧世界宣战的伟大年代。毛泽东主编的《湘江评论》、毛泽东领导的驱张运动、毛泽东“指点江山,激扬文字”的恢弘气魄,对刚刚走出韶山冲的少年毛泽覃,无不产生巨大的影响,使他较早地接触到马列主义。1923年10月,年仅18岁的毛泽覃加入了中国共产党。此前,他就已经追随毛泽东从事了大量革命活动。

在投身革命的毛氏三兄弟中,年纪最小的毛泽覃却是走向革命武装斗争的第一人。他在叶挺的“铁军”参加了南昌起义,然后随部南下,在战斗中与部队失散,辗转找到了朱德领导的断后部队。

于是,朱德、陈毅派毛泽覃前去井冈山联络,三弟去找大哥,自然更为方便。不久,毛泽覃到井冈山找到了自己的大哥,毛泽东从三弟那里首次得知了朱德部队的情况。以后毛泽东从山上派兵向湘南发展,正是想与朱德部取得联系。

11月上旬,张子清、伍中豪带领的井冈山工农革命军第一团第三营走下井冈山,在江西崇义上堡,与南昌起义军会合;12月,第二团党代表何长工从井冈山下山,在广东韶关的犁铺头找到朱德。朱德详细询问了井冈山的地形、群众基础、物产等情况后,他赞赏地说:“我们跑来跑去,就是要找一个落脚的地方。”

的确,那个时期的南昌起义余部,一直在奔波辗转,没个落脚处,甚至不得不栖身于朱德旧友、军阀范石生的麾下。终于,他们看到了井冈山的红旗。

朱德率队脱离范石生部,从广东进军湘南,向井冈山方向出发。

1928年1月,朱德和陈毅率部由广东北江进入湘南地区,在中共湘南特委和当地农军的配合下,发动了湘南起义,并先后占领了郴州、耒阳、永兴、资兴等县城。起义军扩大到8000多人。

湘南起义震动了粤、湘、赣,三地军阀合力来攻。朱德并不恋战,继续向井冈山进发。

毛泽东得知湘南起义军正向湘赣边界转移的消息后,兵分两路去迎接朱德部上山。毛泽覃受毛泽东之托,带了一个特务连直奔郴州来找朱德。

1928年4月28日,井冈山脚下的宁冈县砻市镇龙江书院,毛泽东的队伍和朱德的队伍胜利会师。两位历史巨人在文星阁见面,两双手紧紧握在了一起。“朱毛”从此成为中国革命力量的象征。

南昌起义和秋收起义的革命星火会合在井冈山,从这里,燃起了中国革命的熊熊火焰。

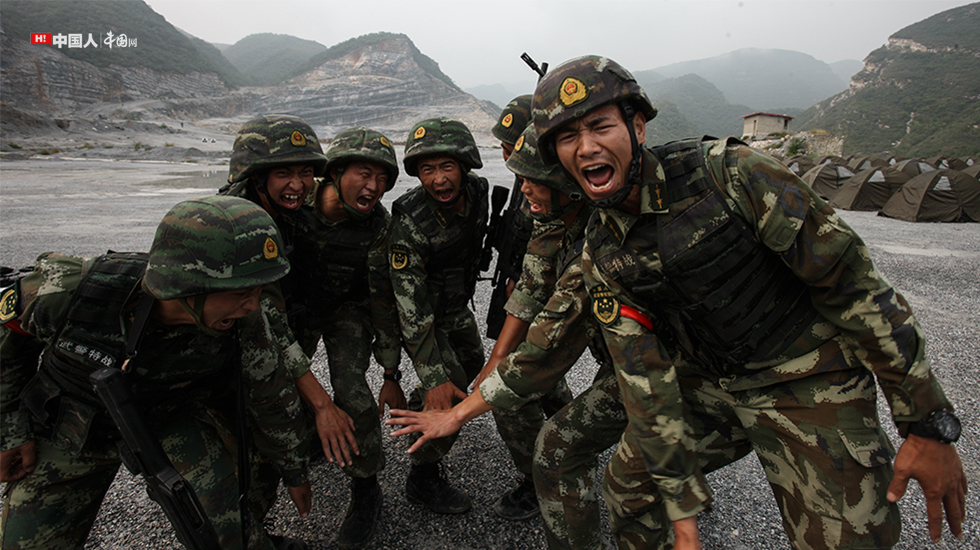

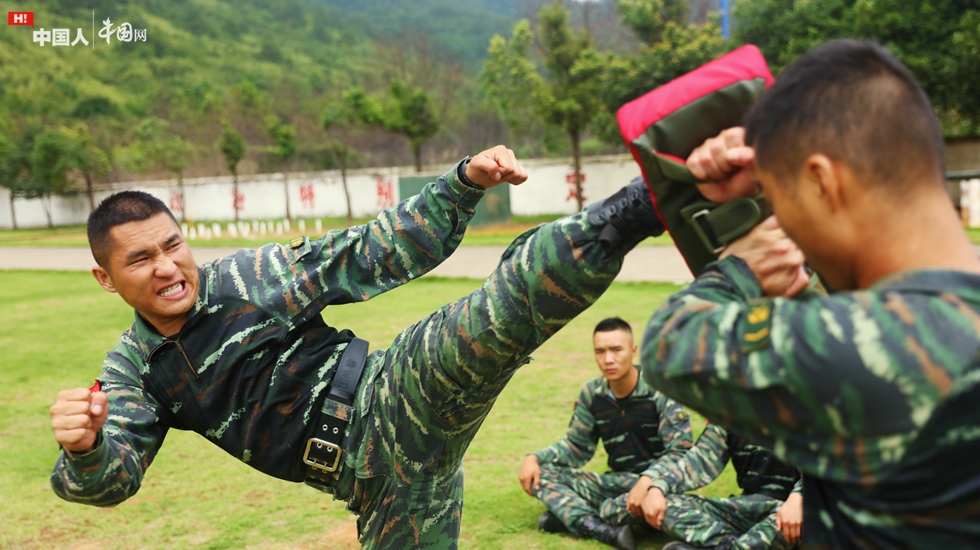

4810 06:39特战尖兵“喜娃”2018-08-27王喜,现任武警湖南省总队永州市支队一中队特勤排班长。曾被表彰为中国武警十大忠诚卫士,荣立一等功1次、二等功1次、三等功2次。2017年5月4日,王喜被评为2017年全国爱岗敬业好青年。

4810 06:39特战尖兵“喜娃”2018-08-27王喜,现任武警湖南省总队永州市支队一中队特勤排班长。曾被表彰为中国武警十大忠诚卫士,荣立一等功1次、二等功1次、三等功2次。2017年5月4日,王喜被评为2017年全国爱岗敬业好青年。 5158 05:25中国舰载战斗机飞行员2017-10-19重伤住院419天,为了自己的飞天梦,重返蓝天,他叫曹先建,海军某舰载航空兵部队一级飞行员,中国共产党第十九次全国代表大会代表。

5158 05:25中国舰载战斗机飞行员2017-10-19重伤住院419天,为了自己的飞天梦,重返蓝天,他叫曹先建,海军某舰载航空兵部队一级飞行员,中国共产党第十九次全国代表大会代表。 5427 05:11空军首批无人机飞行员李浩2018-07-13都说人生就是不断的选择。在李浩心中,这三十多年只做过一次选择:18岁时,他选择做一名空军飞行员;48岁时,他依旧选择做一名空军飞行员!

5427 05:11空军首批无人机飞行员李浩2018-07-13都说人生就是不断的选择。在李浩心中,这三十多年只做过一次选择:18岁时,他选择做一名空军飞行员;48岁时,他依旧选择做一名空军飞行员! 6199 04:20猎鹰周昆2017-08-07在周昆感到自己快坚持不下去的时候,新兵连的排长和他说了一句话:只要不死,就会变得更坚强。

6199 04:20猎鹰周昆2017-08-07在周昆感到自己快坚持不下去的时候,新兵连的排长和他说了一句话:只要不死,就会变得更坚强。 5243 03:24中国导弹兵2017-07-31壮士深山引长龙,砺剑争锋啸九重。火箭军某部三级军士长朱红军,始终牢记职责使命,矢志精武强能,用忠诚和奉献、智慧和坚守,实现了一次又一次自我超越,铸就了一个又一个军旅精彩。

5243 03:24中国导弹兵2017-07-31壮士深山引长龙,砺剑争锋啸九重。火箭军某部三级军士长朱红军,始终牢记职责使命,矢志精武强能,用忠诚和奉献、智慧和坚守,实现了一次又一次自我超越,铸就了一个又一个军旅精彩。 5287孤军歧路,挺立英雄2018-07-121927年8月1日凌晨2时,连续三声枪响,南昌城内各处起义军应声而起。揭开了中国共产党独立领导武装斗争和创建革命军队的序幕

5287孤军歧路,挺立英雄2018-07-121927年8月1日凌晨2时,连续三声枪响,南昌城内各处起义军应声而起。揭开了中国共产党独立领导武装斗争和创建革命军队的序幕 3495二次入伍!川西高原“老”新兵讲述心路历程2018-08-20

3495二次入伍!川西高原“老”新兵讲述心路历程2018-08-20 3256特战尖兵“喜娃”2018-08-20

3256特战尖兵“喜娃”2018-08-20

评论 ( 0)

全部评论